Обучение через участие

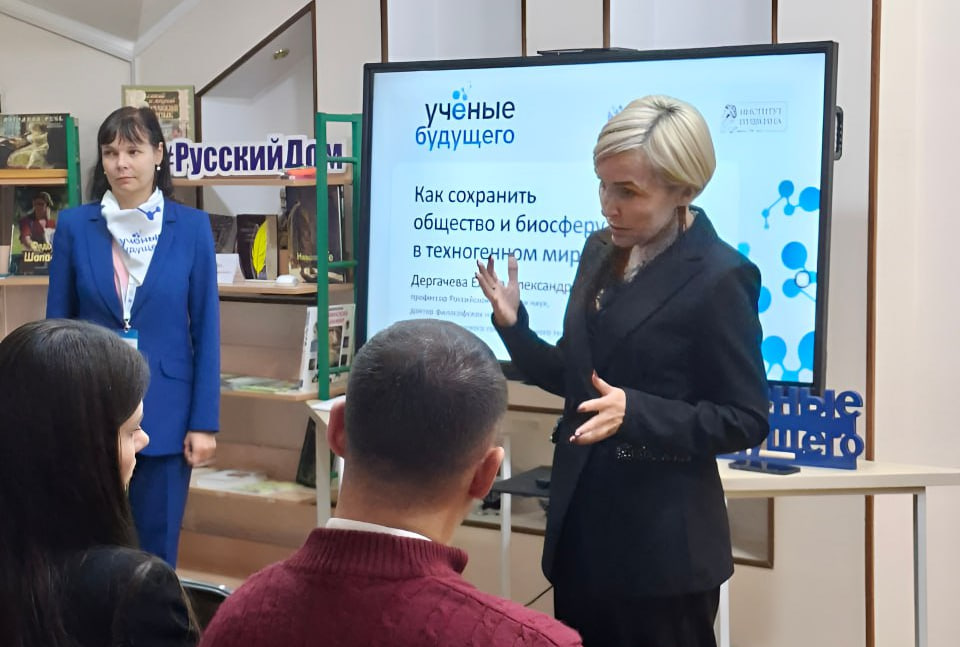

В частной английской гимназии NewTone School прошла «Образовательная мастерская» — масштабный практический бесплатный интенсив для педагогов государственных и негосударственных детских садов и школ, который включал разнообразные мастер-классы и панельную дискуссию.

Зарегистрировавшись на мероприятие, каждый участник мог выбрать мастер-классы по своему направлению или заинтересовавшей теме. «Методы преподавания английского на разных ступенях», «Арт-педагогика», «Тьюторский лайфхакинг», «Урок с обратной связью», «Детская физиология и эффективный урок» — это лишь часть проведенных педагогами школы занятий. Было организовано 3 серии мастер-классов с небольшими перерывами на отдых, после чего участники получили сертификаты о прохождении интенсива.

О своем занятии «Урок на «Оскар: пишем сценарий за 40 минут» перед его началом рассказала учитель географии Людмила Гарасева: «Это мастер-класс по проведению эффективного урока. Один из возможных подходов — показать, как сделать урок ярким и запоминающимся с помощью идеи кино, используя структуру и элементы сценария фильма. Мы живем во времена, когда ученика нужно удивлять, удерживать его внимание и вовлекать в процесс от начала и до конца.

Чтобы урок стал действительно эффективным, важно построить его так, чтобы он напоминал интересное кино: со своей завязкой, развитием, кульминацией и финалом. Урок превращается в «путь героя», где ученик не просто зритель, а активный участник событий, своего рода актер. Учитель при этом становится не только сценаристом, но и режиссером, который задает темп, управляет вниманием и погружает детей в «волшебный мир кино». Это необязательно должно быть связано с каким-то конкретным фильмом, но сама структура и атмосфера могут быть вдохновлены кинематографом. Например, почему некоторые фильмы получают «Оскар»? Это можно связать с тем, как мы поощряем учеников за успехи: признание, внимание, мотивация. На мастер-классе я хочу показать, как можно отказаться от монотонных, шаблонных уроков и сделать их яркими и эмоциональными, такими, которые останутся в памяти надолго. Урок должен вызывать восторг — как хороший фильм. В качестве примера можно взять фильмы Marvel, например «Железный человек», и провести параллели между развитием героя и обучением ученика.

Конечно, невозможно раскрыть весь подход за одно занятие, но главная идея мастер-класса — вдохновить педагогов создавать на уроке атмосферу, которая будет похожа на захватывающее кино. Такой урок ребенок обязательно запомнит и захочет рассказать о нем дома, а это и есть показатель настоящей вовлеченности и эффективности».

Из «мастерской» каждый участник забрал в свою педагогическую «копилочку» что-то интересное и полезное, педагоги с удовольствием общались и делились опытом. Например, Гулнора Карабаева научила коллег ставить на урок цели не только для себя, но и для ученика: «У меня была своя задача — сделать урок максимально конкретным, чтобы к его завершению дети могли продемонстрировать результат. Ставя цель на урок, я поняла, что могу перевести ребенка из позиции объекта в позицию субъекта образовательного процесса. В этом случае он начинает интересоваться самим уроком, знаниями и становится более активным участником. Именно поэтому я изменила подход к формулировке целей: теперь это не действия учителя, а действия самого ребенка. Раньше цели зачастую формулировались для учителя, теперь я ориентируюсь на ученика — и это меняет все. Когда цель становится личной для ребенка, он сам стремится к результату».

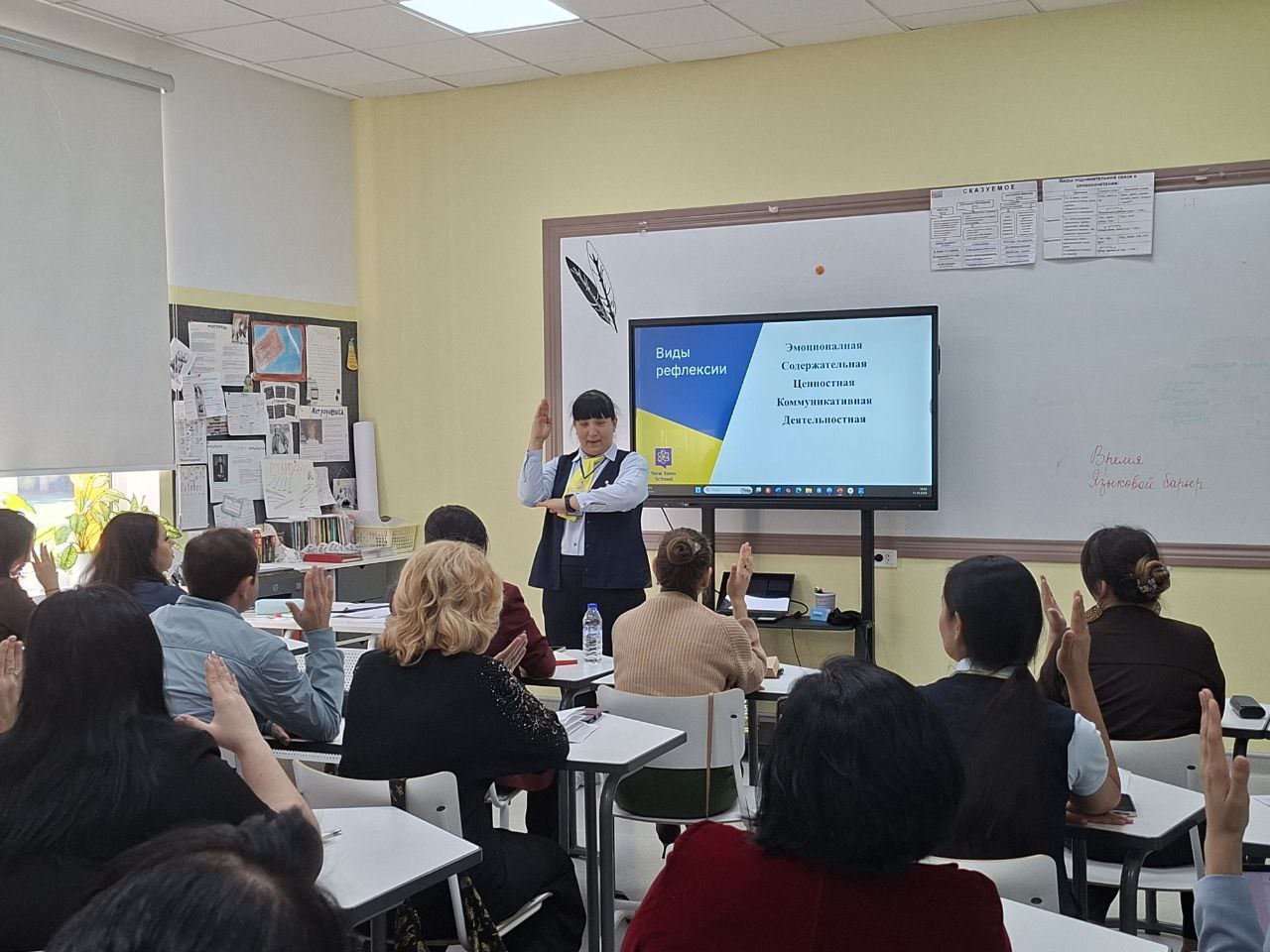

Рефлексия: от барьеров к ресурсу

Учитель Юлия Бурбала в своем выступлении поделилась глубоким пониманием роли рефлексии в образовательном процессе. Она подчеркнула, что рефлексия — это не просто этап в конце урока, а важнейший элемент, который помогает ученику осознать, что он сделал, как и зачем. По ее словам, это не «хвостик» урока, который можно отрезать, как у ящерицы, без вреда, а двигатель», запускающий осмысленное движение вперед.

Юлия Наильевна провела яркую аналогию: как автомобиль не поедет без двигателя, так и урок без рефлексии не приведет к подлинному пониманию и внутреннему росту ученика. Ученики без осмысления своих действий могут выполнять задания формально, тогда как рефлексия дает им энергию, мотивацию и желание учиться.

Рефлексия полезна не только ученикам, но и самому учителю. Для ученика это путь к осознанности, росту и пониманию своих эмоций и действий. Для учителя — инструмент обратной связи, способ увидеть, кто понял материал, а кто просто «просидел» урок. Таким образом, становится ясно, как была усвоена тема, и у педагога появляется полная картина происходящего в классе.

Отдельное внимание педагог уделила барьерам, из-за которых учителя могут избегать использования рефлексии.

Нехватка времени (выход — использовать микро-рефлексию на 30–60 секунд).

Формальность — когда вопросы вроде «все ли понятно?» не дают реальной обратной связи. Поэтому лучше заранее готовить конкретные, четкие вопросы.

Неуверенность детей может быть связана с языковыми или эмоциональными барьерами. Решение — использовать визуальные приемы: смайлики, стикеры, шкалы и т.п.

Скепсис педагога — убеждение, что рефлексия не влияет на результат. На самом деле рефлексия помогает сэкономить время в будущем, так как выявляет пробелы здесь и сейчас.

Отсутствие привычки — необходимо выработать регулярность, начать с рефлексии в конце урока,

а затем постепенно внедрять ее на разных этапах.

Страх услышать честную обратную связь. Учитель признала, что не всегда легко слышать слова «сегодня было скучно», но считает их подарком.

Ведь благодаря им можно стать лучше.

Педагог призвала видеть в каждом барьере не проблему, а ресурс.

Решаем конфликты конструктивно

Многому полезному научились участники мастер-классов, посвященных общению с родителями и классному руководству.

Как добиться конструктивного диалога, снизить накал страстей в общении и прийти к общему решению? Учителю следует выслушать родителя, не перебивая, проявляя уважение к его точке зрения, даже если она кажется несправедливой. Важно сохранять спокойствие, не переходить на личности и не оправдываться, а стремиться к конструктивному диалогу. Нужно говорить по существу, опираясь на факты, а не эмоции, предлагать варианты решения проблемы. Важно показать, что цель учителя — не обвинить, а помочь ребенку и найти общее решение вместе с родителем. В конфликтной ситуации учителю важно сохранять спокойствие. Следует говорить в форме «я-высказываний». Конфликт стоит переводить в совместное обсуждение решения проблемы, подчеркивая общую цель — помочь ребенку. Такой подход помогает снизить агрессию и настроить родителя на конструктивный диалог.

После теории педагоги перешли к практике: им были предложены кейсы, то есть ситуации, которые нужно решить. Вот одна из них. «Артём, седьмой класс. На уроках регулярно перебивает учителя, мешает одноклассникам, использует телефон, не выполняет домашних заданий. Учитель несколько раз делал устные замечания и фиксировал нарушения в журнале. На встрече мама всегда оправдывает поведение своего ребенка». Педагоги разыграли сцену диалога перед коллегами, и присутствующие увидели примеры использования инструментов конструктивного общения.

Разговор с мамой педагог начал с призыва к сотрудничеству. Она озвучила, что хочет помочь ребенку и отметила сильные стороны мальчика. После привела факты, в том числе видеозапись того, как ребенок мешает на уроке другим детям и самому себе, а это сказывается на его обучении. Учитель еще раз озвучила призыв к сотрудничеству, сказав маме, что хочет вместе с ней решить, как можно помочь ребенку. Мама изначально была настроена негативно, но педагог продолжал вести беседу спокойно, не сдавая своих позиций и при этом отмечая, что слышит позицию матери. Одним из условий успешной беседы стало предложенное учителем решение проблемы: назначить подростка ответственным за дисциплину в классе. И тут же она обратилась с просьбой о поддержке к матери, чтобы та раз в неделю давала короткую обратную связь и общалась с ребенком о результатах эксперимента, тем самым сделав ее не наблюдателем, а вовлеченным участником. Ну и, конечно, заключительная часть беседы — это благодарность за уделенное время. Одним из инструментов беседы были «я-сообщения», когда педагог не критиковала мальчика, а говорила о своем беспокойстве от первого лица.

Мария Кислицина рассказала участникам о таком важном инструменте для каждого классного руководителя, как «Портрет класса». Он создается для передачи информации о классе новым педагогам, помогает быстро понять особенности коллектива: атмосферу, успеваемость, стиль общения, уровень мотивации, лидерство, степень сплоченности, а также возможные сложности. В отличие от стандартной статистики (число учеников, отличников и т.д.), такой портрет дает живое описание: насколько класс активный, как включается в практику, какие у него сильные стороны (например, спортивная или академическая направленность), какова его вовлеченность в школьную жизнь. Также отмечаются проблемные зоны — от академических трудностей до нарушений дисциплины и социального отторжения отдельных учеников. Такой подход позволяет педагогам выстроить работу с классом более осознанно и эффективно.

Математика для всех

На мастер-классе «Арифметика эффективности: как сделать урок математики работой всего класса, а не только учителя» В.Мухамедовой и Ш.Камиловой педагоги обсуждали прием «Шведский стол», цель которого — вовлечение всех учащихся в развитие самостоятельности и ответственности. Этот метод эффективен, потому что предоставляет свободу выбора, активизирует зону ближайшего развития. Суть приема заключается в том, что педагог подбирает задания по одной теме, различающиеся по уровню сложности. Каждый ученик должен выполнить минимум одно задание по своему выбору. Те, кто справился быстро, могут перейти к более сложному варианту. После выполнения заданий проводится общее обсуждение: ученики делятся тем, какие задания выбрали и какие стратегии использовали для их выполнения.

Следующий прием — «Эксперты». После выполнения заданий несколько учеников, успешно и быстро справившихся, становятся «экспертами». Их задача — помогать одноклассникам: объяснять решения, проверять выполнение, консультировать. Такой формат способствует обучению через объяснение: ученик сам начинает лучше понимать материал, когда объясняет его другому. Для слабых учеников это дополнительная поддержка — зачастую объяснение от сверстника оказывается более доступным и понятным, чем от учителя.

Такой подход способствует более глубокому пониманию материала, развивает навыки общения и ответственности, а главное — делает учебный процесс включающим и интересным для каждого ученика.

Марина НИКОЛЕНКО.

Фото Алёны БОРИСЕНКО.

Today

Обучение через участие

Шаг к мировому образованию

Душа мастера — в каждом узоре

Вырастим ученых!

WEATHER

0 C

Tashkent

Currency Rates

Central Bank