Видеть глубже, чувствовать тоньше, размышлять шире

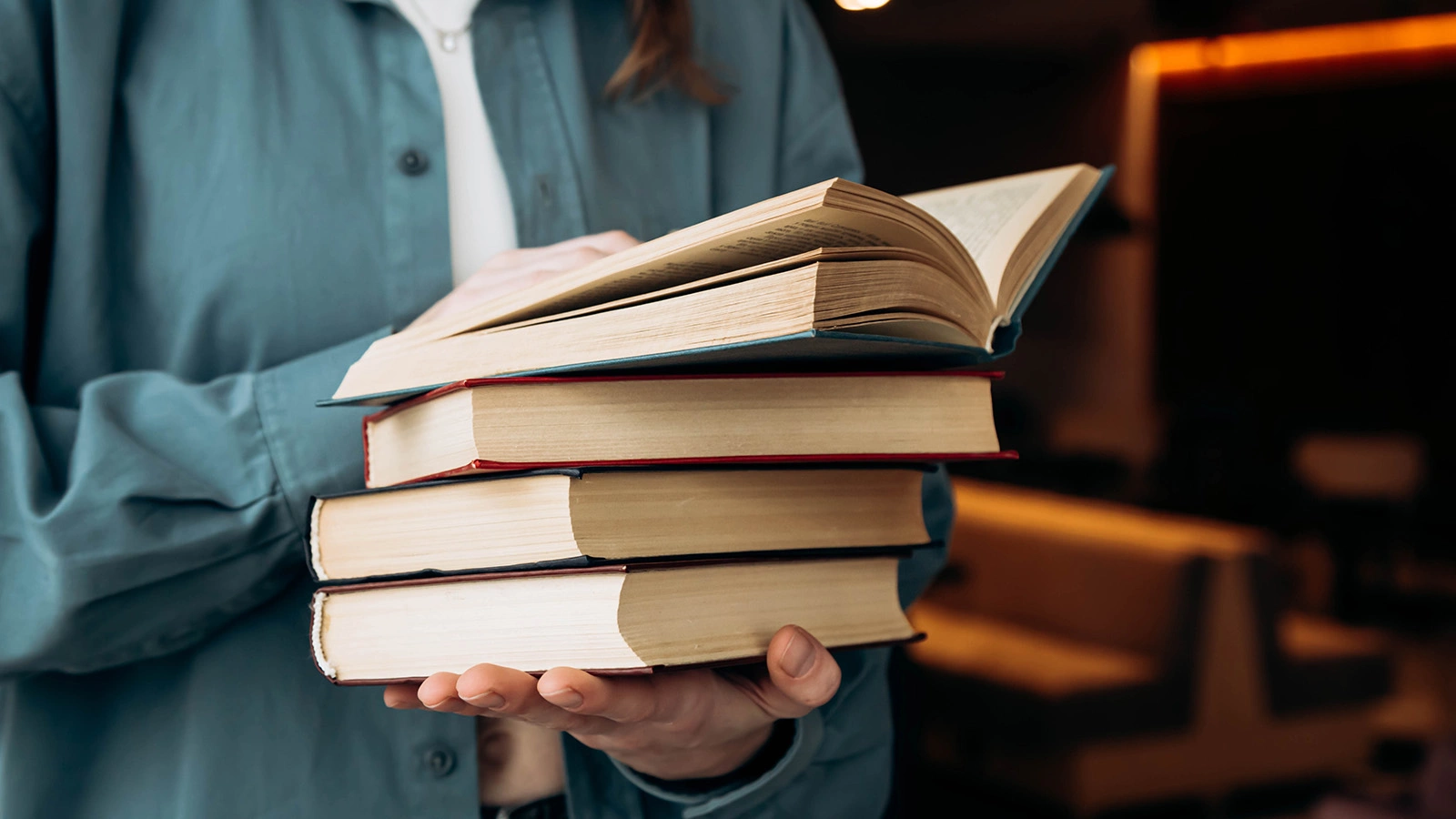

На протяжении веков книги остаются источником развития человеческой цивилизации и фундаментом образования. Их значение в формировании личности, мышления и культуры не ослабевает, несмотря на стремительное развитие технологий, цифровых платформ и искусственного интеллекта. В условиях современной трансформации системы образования роль книги требует нового осмысления — не только как традиционного носителя информации, но и как мощного инструмента воспитания, социализации и интеллектуального роста.

Книги формируют когнитивные и эмоциональные навыки: они учат анализировать, сопереживать, строить логические связи. В процессе чтения у человека активизируются зоны восприятия текста, механизмы воображения, критического мышления и прогнозирования. Это особенно важно в образовательной среде, где значима не только передача знаний, но и развитие самостоятельной мысли.

Чтение способствует формированию глубинного понимания сложных концепций, чего часто не хватает при фрагментарном восприятии информации в социальных сетях или кратких видеороликах. Книга требует времени, внимания и вовлеченности — именно эти качества лежат

Современные системы образования в мире все чаще акцентируют внимание на «мягких навыках» (soft skills) — критическом мышлении, креативности, коммуникативности. Однако развить их невозможно без постоянной работы с текстами — художественными, научными, публицистическими. Книга становится не просто вспомогательным материалом, а ядром образовательной среды, особенно в сфере гуманитарных и социальных наук.

В Узбекистане в последние годы реализуются инициативы по популяризации чтения: проводятся национальные книжные ярмарки, программа «Миллион книг», развитие школьных библиотек. Это создает условия для вовлечения молодого поколения в мир книг как часть стратегического развития образования.

В республике значительное внимание уделяется изучению произведений выдающихся мыслителей и поэтов — Алишера Навои, Беруни, Ибн Сино, Мирзо Улугбека, чьи труды не теряют актуальности и служат прочной основой для гуманитарного образования.

Цифровизация образования неизбежно меняет отношение к книге. Электронные издания, онлайн-библиотеки, аудиоконтент становятся все более доступными. Они обеспечивают мобильность, широкий охват, мультимедийные форматы. Однако с ростом цифрового контента возникает и другая проблема — поверхностное восприятие информации, снижение усидчивости и умения вдумчиво читать.

Решение — в балансе. Электронная книга должна дополнять, а не вытеснять бумажную версию. Важно обучать учащихся осознанному выбору источников, работе с текстом в разных форматах, навыкам аннотирования и интерпретации. Информационная грамотность становится неотъемлемой частью современной педагогики.

Книга — это не только средство обучения, но и носитель культуры, традиций, национального самосознания. Через литературу передаются история, язык, ценности народа. В образовательных программах важно сохранять баланс между мировой классикой и произведениями отечественных авторов, что позволяет формировать у молодежи чувство идентичности и уважения к культурному наследию.

Сегодня, в условиях стремительного научно-технического прогресса и переосмысления образовательных парадигм, особенно актуальном становится вопрос об обновленной роли книги в обучении. Мир информации стал фрагментированным, многослойным и зачастую избыточным. Именно в этом контексте книга приобретает новое значение — как ориентир в сложной картине мира, как инструмент структурирования знаний и формирования устойчивых ценностных ориентиров.

Особую важность приобретает интеграция книги в междисциплинарный подход. Современные образовательные практики требуют от студента не просто усвоения информации, а умения связывать знания из разных областей. Чтение книг, как научных, так и художественных, способствует формированию целостного мышления, способности видеть связи между фактами, понимать контекст, оценивать последствия. В этом смысле книга становится мостом между фактами и смыслом, между прошлым и будущим.

Кроме того, в эпоху искусственного интеллекта и автоматизации книга помогает сохранять и развивать сугубо человеческие качества — эмпатию, моральное воображение, этическое мышление. Чтение воспитывает внутреннего собеседника, формирует способность к рефлексии, к диалогу с собой и с обществом. Это становится особенно важным в образовательной среде, ориентированной на воспитание не только профессионала, но и полноценной личности.

Важным становится развитие педагогических практик, направленных на пробуждение интереса к чтению. Необходимо отходить от формального анализа текстов и переходить к живому обсуждению их смысла, к проектной и исследовательской работе на основе книг, к применению методов критического чтения. Это требует от учителей и преподавателей новой компетентности — быть не только носителями знаний, но и проводниками в мир культуры и смыслов.

Также необходимо учитывать влияние социальной среды на читательские привычки молодежи. Формирование читательской культуры должно выходить за пределы классной комнаты. Книги могут и должны стать частью общественных и культурных практик: семейного досуга, волонтерских проектов, клубов по интересам. В этой связи важна поддержка со стороны государства, бизнеса и институтов гражданского общества.

Вызов современности заключается не в том, чтобы заменить книгу новыми технологиями, а в том, чтобы встроить ее в образовательную экосистему XXI века. Книга может сосуществовать с подкастами, видеоуроками, цифровыми симуляциями, но при условии, что она сохраняет свое смысловое и образовательное ядро. Именно поэтому необходимо уделять внимание не только доступу к книгам, но и развитию критического восприятия, читательского вкуса, навыков интерпретации.

Таким образом, возвращение книги в центр образовательного процесса — это не ностальгия по прошлому, а стратегическая задача настоящего и будущего. Ведь образование, оторванное от глубинных смыслов, от культуры текста, от интеллектуальной традиции, рискует превратиться в механическую передачу информации. Книга же учит видеть глубже, чувствовать тоньше, размышлять шире. И потому, как бы ни менялся мир, будущее образования — за читающим человеком.

Книга и образование — это неразрывный союз, проверенный временем. Роль книги как носителя знаний, воспитателя духа и формирователя мышления остается ключевой. Интеграция традиционного и цифрового чтения, развитие читательской культуры, обеспечение доступа к качественной литературе — все это должно стать приоритетом образовательной политики. Именно книга формирует ту самую «длинную мысль», которая отличает образованного человека от просто информированного. А значит, будущее образования по-прежнему связано с книгой.

Хабиба РАХМОНКУЛОВА,

старший преподаватель

Узбекского государственного университета мировых языков.

Shu kecha va kunduzda

Душа мастера — в каждом узоре

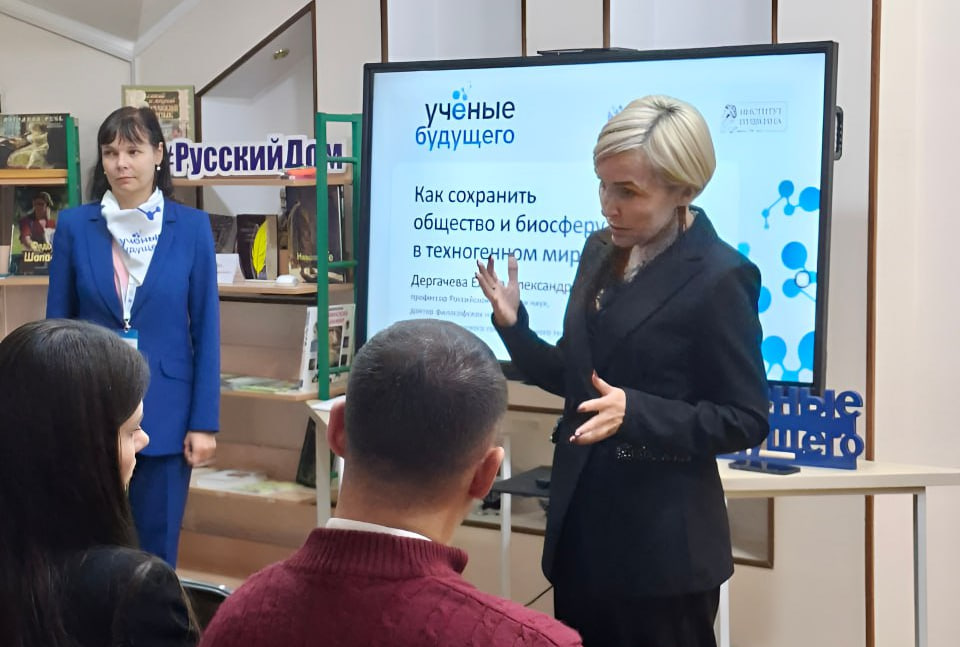

Вырастим ученых!

School21: итоги первого года

Время — соавтор в искусстве воспитания

OB-HAVO

0 C

Tashkent

Valyuta kurslari

Markaziy bank